仕事にもバナー制作にも役立つ、配色の基本ポイントを紹介

配色はデザインの印象を左右する重要な要素。

この記事では、仕事やバナー制作に役立つ「色の基本」と「目的別の使い方」を紹介。

見る人の感情を動かす配色のコツをわかりやすく解説します。

配色を見直すだけで、デザインは驚くほど変わる

バナー広告やプレゼンのスライドを作っていて、

「なんだかしっくりこない」「文字が見づらい」と感じたことはありませんか?

その原因、もしかすると“配色”にあるかもしれません。

たった3色でも印象は大きく変わる

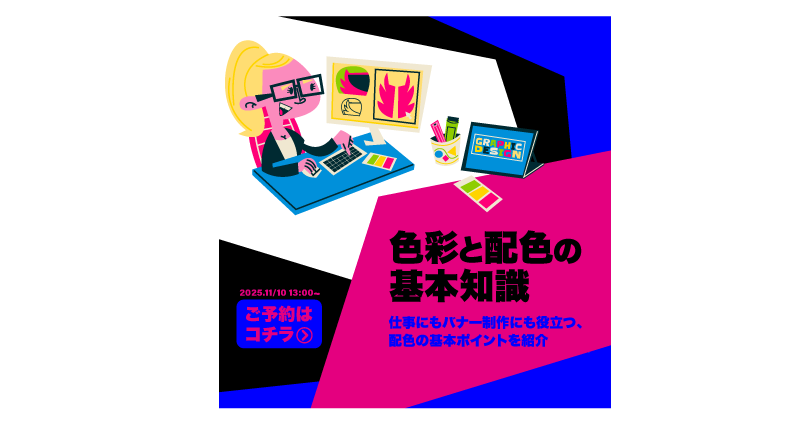

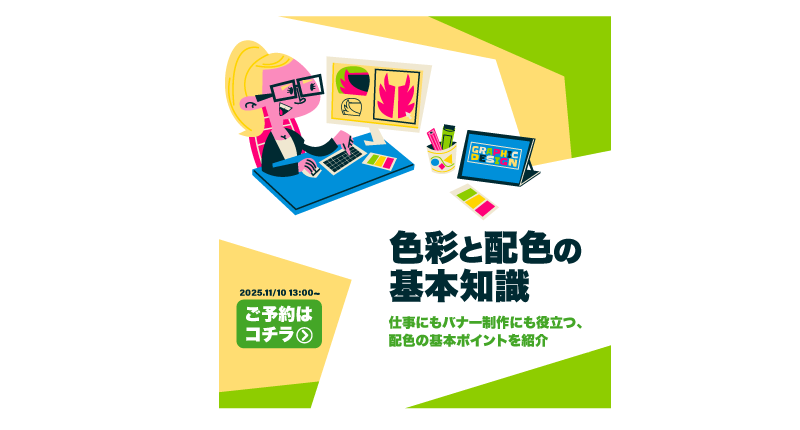

たとえば、黒・青・ピンクの3色を使ったバナー広告があるとします。

一見カラフルですが、組み合わせによっては読みにくく、少し強すぎる印象を与えることも。

そこで、デザインの形はそのままに“色”だけを変えてみると――

全体の印象が一気に変わり、見やすく、伝わりやすいデザインに生まれ変わります。

つまり、配色を工夫するだけでデザインの完成度は大きく変わるのです。

色彩と配色の基本知識

デザインを美しく見せるためには、まず「色の理解」が欠かせません。

ここでは、デザインに関わる方が知っておくと役立つ「色彩」と「配色」の基本を、わかりやすくまとめました。

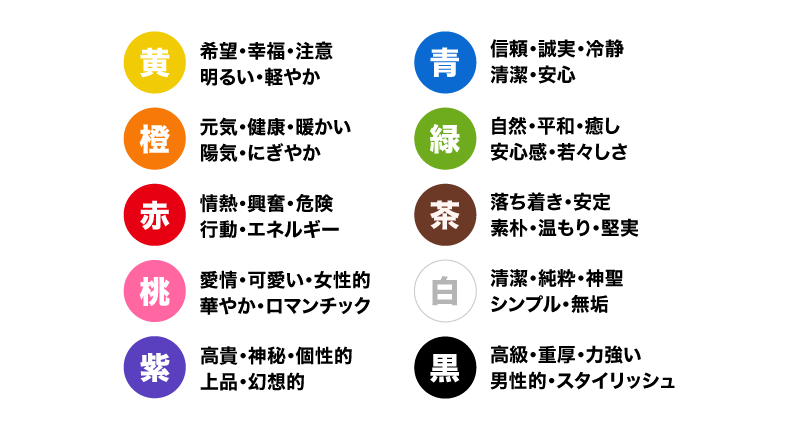

色彩がもたらす印象と効果

色には人の心や感覚に影響を与える力があります。

たとえば、赤は情熱的で力強い印象、青は冷静で信頼感のある印象を与えます。

このように、色のもつ心理的な効果を理解しておくと、より意図に合ったデザインができるようになります。

- 赤や黄色など温かみを感じる色は「暖色」

- 青や水色など冷たさを感じる色は「寒色」

- 緑や紫などその中間にある色は「中間色」と呼ばれています。

色を使うときは、こうした“温度感”を意識するだけでも印象が大きく変わります。

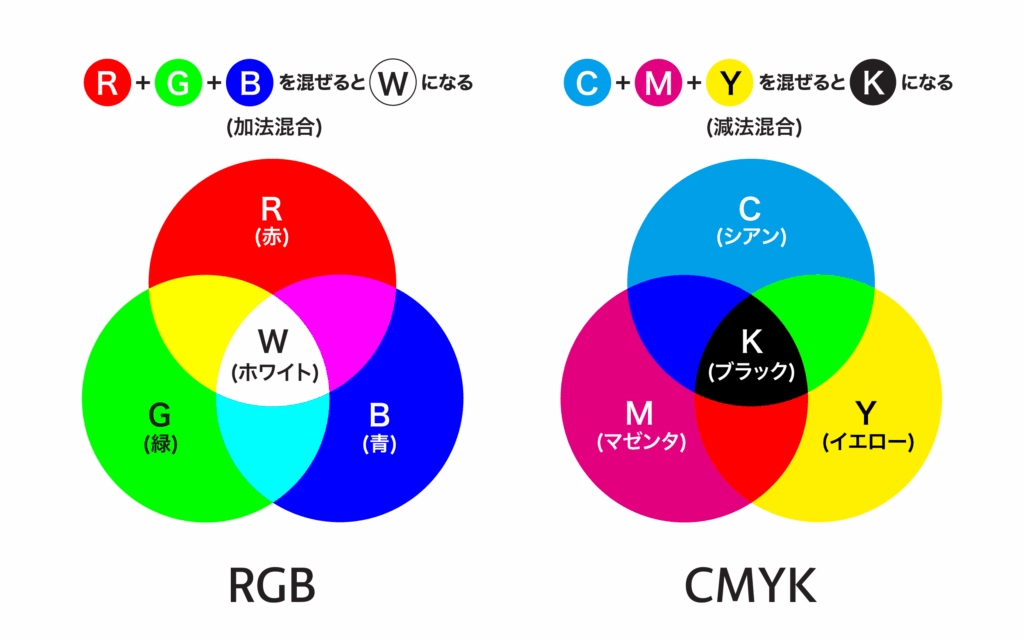

RGBとCMYKの違い

デザインや印刷に関わるとよく聞くのが「RGB」と「CMYK」です。

- RGB(Red・Green・Blue)は光の三原色。

パソコンやスマホ、テレビなど、光で色を表すディスプレイで使われます。 - CMYK(Cyan・Magenta・Yellow・Black)はインクの混ぜ合わせによる「色料の三原色」。

印刷物やプリンタで使われます。

画面で見るバナー広告などは「RGB」、印刷物を作るときは「CMYK」と覚えておけばOKです。

RGB値とカラーコード(HEX)

色を数値で管理する仕組みもあります。

RGBは赤・緑・青のそれぞれを0〜255の数値で表し、3つが最大(255)のときは「白」、最小(0)のときは「黒」になります。

また、#ff0000 のように「#」から始まる6桁のコードを見たことがある方も多いでしょう。

これは**16進数カラーコード(HEX)**と呼ばれ、WebやCSSなどで色を指定するときによく使われます。

色の三属性(色相・彩度・明度)

色の見え方を決める3つの要素を「色の三属性」と呼びます。

色相(Hue):赤・青・緑など、色そのものの種類

彩度(Saturation):色の鮮やかさ。高いほどはっきり、低いほど落ち着いた印象に

明度(Brightness):明るさ。白に近いほど明るく、黒に近いほど暗い

この3つを理解すると、狙った印象の色を選びやすくなります。

配色の基本パターン

配色とは、複数の色を組み合わせること。

ここでは、バナー広告などにも使いやすい代表的なパターンを紹介します。

▶ 同一色相配色

同じ色相の中で明るさや鮮やかさを変えて組み合わせる方法。

統一感があり落ち着いた印象になります。

▶ 類似色相配色

隣り合う色を組み合わせる方法。自然で調和の取れた印象を作れます。

▶ 補色配色

色相環で正反対にある色の組み合わせ。

互いを引き立てあう一方、強すぎると読みにくくなるためバランスが大切です。

▶ トライアド配色

色相環で正三角形になる3色を選ぶ方法。カラフルで動きのある印象に。

▶ スプリット・コンプリメンタリー

1色に対して、その補色の隣の2色を使う配色。派手すぎずバランスが取りやすい組み合わせです。

よくある配色の失敗例

デザインでやってしまいがちなNG配色も知っておきましょう。

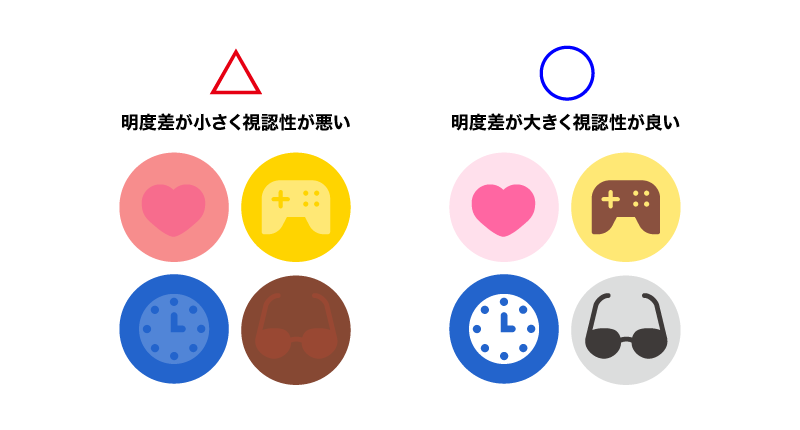

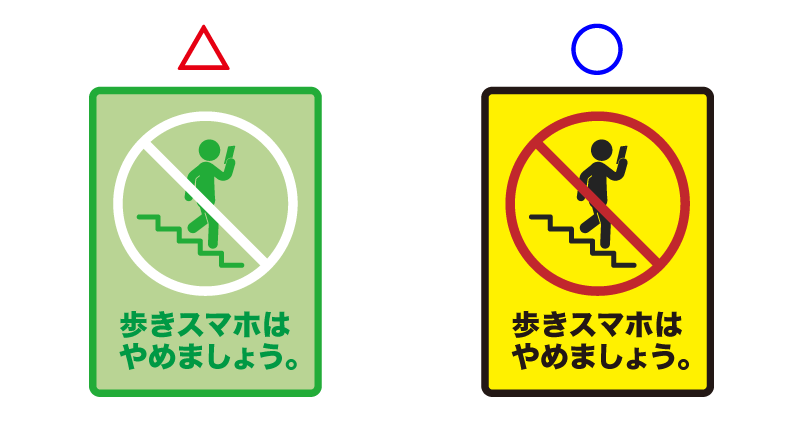

可読性や視認性が悪い

バナー広告では「文字が読みやすく、目に入りやすい配色」が大切です。

そのためには、モノクロにしたときにも明るさの差(明度差)がしっかりある色を選びましょう。

また、反対の色(補色)を組み合わせると、色の境目がチカチカして白くにじんで見える「ハレーション」が起きることがあります。

その場合は、間にグレーなどの無彩色や落ち着いた色を挟んだり、色の明るさや鮮やかさ(トーン)を調整することで見やすくなります。

原色を多用している

RGBで使う原色(赤・青・緑など)は、扱い方によっては強すぎる印象になり、チープに見えてしまうことがあります。さらに、原色同士を組み合わせるとハレーション(目がチカチカする現象)が起きやすいため、彩度や明度を少し落として使うのがおすすめです。また、黒が強すぎる場合も、濃いグレーにすると全体がやわらかい印象になります。

ただし、原色が「使ってはいけない」というわけではありません。視線を引きつけたい広告や、ネオン風・蛍光色を活かしたデザインでは、原色をうまく使うことでインパクトのある仕上がりにすることもできます。

色の持つ印象と異なる使い方をしている

配色は、見る人に誤解や違和感を与えないように、目的や状況に合わせて選ぶことが大切です。

たとえば、注目させたい部分に淡い色を使うと目立たなくなる場合がありますし、暖房器具の広告に寒色(青系)を使うと冷たい印象になってしまいます。

色の持つイメージとかけ離れた使い方をしないよう、TPOを意識した配色を心がけましょう。

まとめ

色の組み合わせは無限に存在しますが、「美しく見える配色」「読みやすく感じる配色」には、きちんとしたルールや考え方があります。

今回の内容を通して、ただ好きな色を選ぶだけではなく、目的や伝えたい印象に合わせて色を選ぶことの大切さを感じていただけたのではないでしょうか。

たとえば、信頼感を与えたいときは落ち着いたブルー系、元気さや活発さを表現したいときは明るいオレンジやイエローなど、色にはそれぞれ感情や印象を引き出す力があります。

そうした色の特性を理解し、目的に合った配色を選べるようになると、伝えたいメッセージやデザインの意図をより強く・的確に届けることができるようになります。

また、色を使うのはバナー広告やデザイン制作の場面だけではありません。

メールの強調箇所やプレゼン資料の見出し、日々の業務で作るちょっとした文書など、私たちは思っている以上に多くの場面で色を扱っています。

ぜひ、今回学んだ配色の考え方を日常の仕事にも活かし、見やすく・伝わりやすく・印象に残る表現を意識してみてください。

色を上手に使いこなすことで、あなたの伝える力はさらに大きく広がっていくはずです。